第九章 静电场及其应用

1.电荷

课标要求 | 素养目标 |

1.通过实验,了解静电现象。 2.能用原子结构模型和电荷守恒的知识分析静电现象 | 1.初步形成电荷的概念,理解电荷守恒定律。(物理观念) 2.明确不同的起电方式和不同起电方式的实质。(科学思维) 3.知道正、负电荷的规定及电荷间相互作用的规律。(物理观念) 4.了解验电器的构造、原理,并借助验电器感受摩擦起电、感应起电的过程。(科学推理) |

知识点一 电荷

1.两种电荷:自然界的两种电荷, 正电荷 和 负电荷 。

2.电荷量:电荷的 多少 ,常用Q或q表示,国际单位制单位是 库仑 ,简称 库 ,符号是 C 。

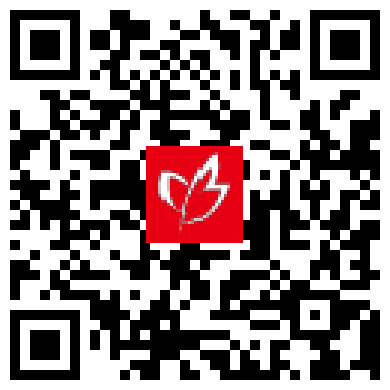

3.物体带电的本质

(1)原子的组成

(2)摩擦起电的原因

两个物体相互摩擦时, 电子 从一个物体转移到另一个物体,原来呈电中性的物体由于 得到 电子而带负电, 失去 电子的物体则带正电。

(3)金属的微观结构

金属中原子的外层电子往往会脱离原子核的束缚而在金属中自由运动,这种电子叫作 自由电子 ,失去自由电子的原子便成为带正电的 离子 。

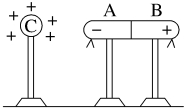

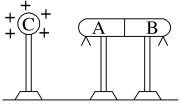

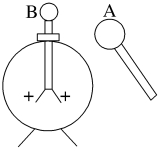

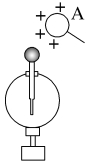

知识点二 静电感应

1.静电感应:当一个带电体靠近导体时,由于电荷间相互吸引或 排斥 ,导体中的自由电荷便会趋向或远离带电体,使导体靠近带电体的一端带 异种 电荷,远离带电体的一端带 同种 电荷的现象。

2.感应起电:利用 静电感应 使金属导体带电的过程。

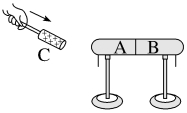

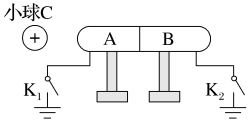

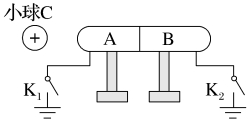

3.枕形导体感应起电的步骤

第一步:靠近 |

|

第二步:分开 |

|

第三步:移走 |

|

知识点三 电荷守恒定律

1.电荷既不会创生,也不会消灭,它只能从一个物体 转移 到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中,电荷的总量保持 不变 。

2.一个与外界没有电荷交换的系统,电荷的 代数和 保持不变。

知识点四 元电荷

1.定义:实验发现的最小电荷量就是 电子 所带的电荷量,这个最小的电荷量叫作元电荷,用符号e表示。

2.所有带电体的电荷量都是e的 整数倍 ,电荷量是不能 连续 变化的物理量。

3.元电荷的大小:现在公认的元电荷e的值为e=1.602 176 634×10-19 C,在计算中通常取e= 1.60×10-19 C。

4.电子的比荷:电子的电荷量e与电子的质量me之 比 。电子的比荷为 =1.76×1011 C/kg。

=1.76×1011 C/kg。

【情景思辨】

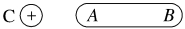

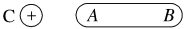

如图所示,当一个带电体C靠近导体时,由于电荷间的相互吸引或排斥,导体中的自由电荷便会趋向或远离带电体,使导体靠近带电体的一端带上与带电体异种的电荷,远离带电体的一端带上与带电体同种的电荷。利用这种方式使物体带电的方法叫感应起电。

(1)感应起电说明带电体可以在不带电的物体内创造电荷。( × )

(2)感应起电是利用静电感应,使电荷从物体的一部分转移到物体的另一部分的过程。( √ )

(3)先把A、B分开,然后移走C,A、B两端所带电荷都是负电荷。( × )

(4)先把A、B分开,然后移走C,贴在A、B下部的金属箔片都闭合。( × )

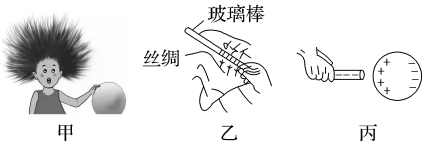

要点一 三种起电方式

【探究】

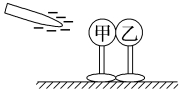

下面三幅图对应三种带电方式,试说明图甲、图乙、图丙分别对应哪种带电方式,电荷是如何转移的?

提示:图甲对应接触带电;图乙对应摩擦带电;图丙对应感应带电。图甲中,电荷在球与人体间转移,图乙中,电荷在玻璃棒与丝绸间转移,前两者电荷均是从一个物体转移到另一物体,图丙中,电荷在导体内部从导体的一部分转移到另一部分。

【归纳】

三种起电方式的对比

摩擦起电 | 感应起电 | 接触起电 | |

现象 | 两物体带上等量异种电荷 | 导体两端出现等量异种电荷 | 导体带上与带电体同性的电荷 |

原因 | 不同物质原子核对电子的束缚能力不同。束缚能力强的得电子,带负电;束缚能力弱的失电子,带正电 | 电子在电荷间相互作用下发生转移,近端带异种电荷,远端带同种电荷 | 在电荷间相互作用下,电子从一个物体转移到另一个物体上 |

实质 | 电子在物体之间或物体内部的转移 | ||

说明 | 无论哪种起电方式,发生转移的都是电子,正电荷不会发生转移 | ||

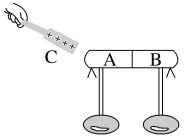

【典例1】 如图所示,两个不带电的导体A和B,用一对绝缘柱支持使它们彼此接触。把一带正电荷的物体C置于A附近,贴在A、B下部的金属箔都张开( )

A.此时A带正电,B带负电

B.此时A、B都带正电

C.移去C,则贴在A、B下部的金属箔都闭合

D.先把A和B分开,然后移去C,则贴在A、B下部的金属箔都闭合

答案:C

解析:将一带正电荷的物体C置于A附近,由于静电感应,此时A带负电,B带正电,A、B错误;移去C,由于A、B中正、负电荷中和,则贴在A、B下部的金属箔都闭合,C正确;先把A和B分开,然后移去C,此时A带负电,B带正电,贴在A、B下部的金属箔都张开,D错误。

1.如果天气干燥,晚上脱毛衣时,会听到“噼啪”的响声,还会看到电火花,关于这种现象产生的原因,下列说法正确的是( )

A.人身体上产生电流造成的

B.接触带电造成的

C.摩擦起电造成的

D.感应起电造成的

解析:C 脱毛衣时由于摩擦起电,衣服间产生异种电荷,当电荷积累到一定程度时,会产生电火花,并伴有“噼啪”的响声,选项C正确,A、B、D错误。

2.两个原来不带电的金属球B、C接触放置,将带负电的A球靠近B球(不接触),则( )

A.B球将带正电

B.C球不带电

C.用手摸一下B球,B球不再带电

D.将B、C分开,移走A,再将B、C接触,B球带正电

解析:A 带负电的A球靠近B球(不接触),由于静电感应使B球带正电,C球带负电,故A正确,B错误;人体是导体,用手摸一下B球,B球与人体、地球构成整体,大地是远端,带负电,B球是近端,带正电,故C错误;将B、C分开,移走A,B球带正电,C球带等量的负电,再将B、C接触,C上的负电荷转移到B上,从而使B、C都不带电,故D错误。

要点二 元电荷 电荷守恒定律

1.元电荷

(1)元电荷是最小的电荷量,而不是实物粒子,元电荷无正、负之分。

(2)虽然质子、电子所带的电荷量等于元电荷,但不能说质子、电子是元电荷。

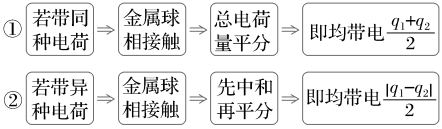

2.两金属导体接触后电荷量的分配规律

(1)当两个导体材料、形状不同时,接触后再分开,只能使两者均带电,但无法确定电荷量的多少。

(2)若使两个完全相同的带电金属球相互接触,则有

【典例2】 甲、乙两个原来不带电荷的物体相互摩擦,结果发现甲物体带了1.6×10-15 C的电荷量(正电荷),下列说法正确的是( )

A.乙物体也带了1.6×10-15 C的正电荷

B.甲物体失去了104个电子

C.乙物体失去了104个电子

D.甲、乙两物体共失去了2×104个电子

答案:B

解析:甲、乙两个物体相互摩擦,甲带1.6×10-15 C的正电荷,那么由电荷守恒定律可知,乙应带1.6×10-15 C 的负电荷,即甲失去了104个电子,乙得到了104个电子,故B正确。

1.关于元电荷,下列说法错误的是( )

A.所有带电体的电荷量的绝对值一定等于元电荷的整数倍

B.元电荷的值通常取e=1.60×10-19 C

C.元电荷实际上是指电子和质子本身

D.元电荷e的数值最早是由美国科学家密立根用实验测得的

解析:C 所有带电体的电荷量的绝对值一定等于元电荷的整数倍,选项A正确;元电荷的值通常取e=1.60×10-19 C,选项B正确;元电荷是最小的电荷量,不是指电子和质子本身,选项C错误;元电荷e的数值最早是由美国科学家密立根用实验测得的,选项D正确。

2.(2023·江苏扬州高二期中)甲、乙、丙三个物体最初均不带电,乙、丙是完全相同的导体,今使甲、乙两个物体相互摩擦后,乙物体再与丙物体接触,最后得知甲物体所带电荷量为+1.6×10-15C,则对于最后乙、丙两个物体的带电情况,下列说法中正确的是( )

A.乙物体一定带有电荷量为8×10-16C的正电荷

B.乙物体可能带有电荷量为2.4×10-15 C的负电荷

C.丙物体一定带有电荷量为8×10-16 C的正电荷

D.丙物体一定带有电荷量为8×10-16 C的负电荷

解析:D 甲、乙、丙三个物体原来都不带电,甲、乙两个物体相互摩擦导致甲物体失去电子而带1.6×10-15 C的正电荷,乙物体得到电子而带1.6×10-15 C的负电荷;乙物体与不带电的丙物体相接触,由于乙、丙两物体完全相同,故乙、丙两物体带等量负电荷,由电荷守恒定律可知乙、丙两物体最终所带电荷量均为8×10-16 C,D正确。

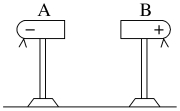

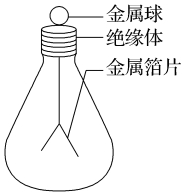

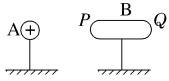

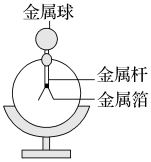

要点三 验电器的原理和使用

【探究】

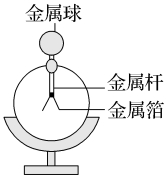

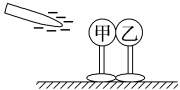

验电器结构简单,同学可以用自制的验电器进行一些探究实验。如图所示,首先使验电器带了负电荷,验电器的金属箔片张开,但是经过一段时间后发现该验电器的金属箔片几乎闭合了。为什么会出现这种现象?是验电器的电荷消失了吗?

提示:验电器上所带负电荷减少的主要原因是潮湿的空气可以导电,电子被导走了。该现象是由电子的转移引起的,验电器的电荷并没有消失,仍然遵循电荷守恒定律。

【归纳】

1.验电器不带电时,其金属箔不张开。若用带电的金属棒靠近或接触验电器上的金属球,发生感应起电或接触起电,有一部分电荷转移到了金属箔上,则金属箔因为同种电荷相互排斥而张开。金属箔张开的角度越大,说明转移的电荷量越多,同时也说明金属棒带的电荷量越多。

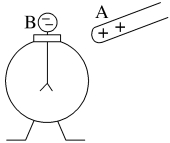

2.若验电器本身带电(如带负电),其金属箔张开。如图所示。当用带电的金属棒A(如带正电)跟B接触时,因为电荷间的相互作用,验电器的金属箔可能出现两种现象:金属箔张角减小或先减小再增大。这是因为当A上正电荷较少时,A上的正电荷会与B上的负电荷中和,金属箔的张角就会减小。若A上正电荷较多,则A上的正电荷中和完B上原有的负电荷后,剩余的正电荷会使金属箔再张开。

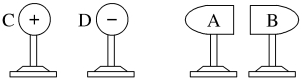

【典例3】 如图所示,有一带正电的验电器,当一个金属球A靠近验电器上的金属球B时,验电器中金属箔的张角减小,则( )

A.金属球A一定不带电

B.金属球A一定带大量正电荷

C.金属球A可能带大量负电荷

D.金属球A一定带大量负电荷

答案:C

解析:验电器的金属箔之所以张开,是因为它们都带有正电荷,张开角度的大小取决于两金属箔带电荷量的多少。如果A球带大量负电荷,靠近验电器的B球时,根据同种电荷相互排斥、异种电荷相互吸引可知,B球上的自由电子将向金属箔移动,使得金属箔上所带正电荷减少,从而使两金属箔张角减小;如果A球不带电,在靠近B球时,发生静电感应现象,使A球靠近B球的一面出现负的感应电荷,而背向B球的一面出现正的感应电荷,A球上的负的感应电荷反过来使验电器上的负电荷向金属箔移动,效果与A球带负电相同,从而使金属箔张角减小,选项C正确,A、B、D错误。

1.吉尔伯特制作了第一只验电器,后来,英国人格雷改进了验电器,其结构如图所示,验电器原来带正电,如果用一根带大量负电的金属棒接触验电器的金属球,金属箔的张角将( )

A.先变小后变大 B.变大

C.变小 D.先变大后变小

解析:A 带大量负电的金属棒接触验电器的金属球是接触起电,验电器上所带的正电荷先与负电荷中和,验电器带电量减少,金属箔张角变小;中和完后,多余的负电荷又会转移到验电器上,使金属箔的张角再次变大。

2.如图所示,用带正电的带电体A靠近(不接触)不带电的验电器的金属球,则( )

A.验电器的金属箔片张开,因为整个验电器都带上了正电

B.验电器的金属箔片张开,因为整个验电器都带上了负电

C.验电器的金属箔片张开,因为验电器的两金属箔片都带上了正电

D.验电器的金属箔片不张开,因为带电体A没有和验电器的金属球接触

解析:C 带正电的带电体A靠近原来不带电的验电器的金属球,因为异种电荷相互吸引,电子受到吸引移动到金属球上,所以金属球带负电,金属箔片失去电子带正电,由于同种电荷相互排斥,金属箔片张开,故C正确,A、B、D错误。

1.如图所示,将一束塑料丝一端打结,并用手迅速向下捋塑料丝多次,观察到这束塑料丝下端散开了,产生这种现象的主要原因是( )

A.塑料丝之间相互感应起电

B.塑料丝所受重力小,自然松散

C.塑料丝受到空气浮力作用而散开

D.由于摩擦起电,塑料丝带同种电荷而相互排斥

解析:D 由于不同物质对电子的束缚本领不同,当手与塑料丝摩擦时,使塑料丝带上了同种电荷,而同种电荷相互排斥,因此会观察到塑料丝散开,D正确,A、B、C错误。

2.(2023·江苏泰州高二期末)如图所示,起初用绝缘柱支持的导体A和B彼此接触,且均不带电。手握绝缘棒把带正电荷的物体C移近导体A,但不接触,把A、B分开后,A带上-1.0×10-8 C的电荷,则下列说法正确的是( )

A.B得到1.0×108个电子

B.B失去1.0×108个电子

C.B带-1.0×10-8 C电荷

D.B带+1.0×10-8 C电荷

解析:D 由静电感应知,导体A聚集负电荷,导体B聚集正电荷,导体A得到电子,导体B失去电子,电子数为n= =

= 个=6.25×1010个,A、B错误;根据电荷守恒定律可得,A带上-1.0×10-8 C的电荷,则B带+1.0×10-8 C电荷,C错误,D正确。

个=6.25×1010个,A、B错误;根据电荷守恒定律可得,A带上-1.0×10-8 C的电荷,则B带+1.0×10-8 C电荷,C错误,D正确。

3.M和N是两个都不带电的物体。它们互相摩擦后,M带正电荷2.72×10-9 C,下列判断错误的是( )

A.在摩擦前M和N的内部没有任何电荷

B.摩擦过程中电子从M转移到N

C.N在摩擦后一定带负电荷2.72×10-9 C

D.M在摩擦过程中失去1.7×1010个电子

解析:A 在摩擦前,物体内部存在着等量的异种电荷,对外不显电性,A错误;M失去电子带正电,N得到电子带负电,所以电子是从M转移到N,B正确;在摩擦起电过程中,得失电子数目是相等的,根据电荷守恒定律,M带正电荷2.72×10-9 C,则N一定带负电荷2.72×10-9 C,C正确;M失去的电子数为n= =

= 个=1.7×1010个,D正确。

个=1.7×1010个,D正确。

4.如图所示,不带电的导体B在靠近带正电的导体A后,P端和Q端分别感应出负电荷和正电荷,则以下说法正确的是( )

A.若用导线将Q端接地,然后断开,再取走A,则导体B将带负电

B.若用导线将Q端接地,然后断开,再取走A,则导体B将带正电

C.若用导线将Q端接地,然后断开,再取走A,则导体B将不带电

D.若用导线将P端接地,然后断开,再取走A,则导体B将带正电

解析:A 不带电的导体B在靠近带正电的导体A时,导体B上的自由电子会向P端运动,导体B的P端因有了多余的电子而带负电,Q端因缺少电子而带正电;若用导线接地,无论接导体的任何部位,正电荷都将被大地的负电荷中和,断开接地线,再取走A,导体B将带负电,故A正确。

![]()

考点一 三种起电方式

1.下列对静电现象的认识正确的是( )

A.感应起电和摩擦起电都是电荷从一个物体转移到另一个物体上

B.制作汽油桶的材料用金属比用塑料好

C.人们在晚上脱衣服时由于摩擦起电创造了电荷,有时会看到火花四溅

D.玻璃棒与丝绸摩擦后带正电,丝绸上的正电荷转移到了玻璃棒上

解析:B 感应起电的实质是电荷从物体的一部分转移到另一个部分,摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体,A错误;汽油和塑料油桶会摩擦起电,因为塑料是绝缘材料,不能把电荷传走,所以塑料油桶内易产生火花导致塑料油桶爆炸,B正确;摩擦起电的实质是电子的转移,所以摩擦起电并没有创造电荷,C错误;与丝绸摩擦后的玻璃棒带上了正电荷,是因为玻璃棒上的负电荷转移到了丝绸上,从而使玻璃棒带上了正电荷,而丝绸带上了负电荷,D错误。

2.如图所示,将带正电荷的球C移近不带电的枕形金属导体时,枕形金属导体上电荷的移动情况是( )

A.枕形金属导体中的正电荷向B端移动,负电荷不移动

B.枕形金属导体中的负电荷向A端移动,正电荷不移动

C.枕形金属导体中的正、负电荷同时分别向B端和A端移动

D.枕形金属导体中的正、负电荷同时分别向A端和B端移动

解析:B 当将带正电荷的球C移近不带电的枕形金属导体时,发生了静电感应现象,金属导电的实质是自由电子的移动,即负电荷在外电场的作用下移动,枕形金属导体自由电子向A移动,正电荷不移动,故B正确。

3.如图所示,将带有负电荷的绝缘棒移近两个不带电的相同导体球甲、乙,两个导体球开始时互相接触且对地绝缘,下述几种方法不能使两球都带电的是( )

A.先用绝缘工具把两球分开,再移走棒

B.先移走棒,再用绝缘工具把两球分开

C.先将棒接触一下其中的一个球,再用绝缘工具把两球分开

D.先使乙球瞬时接地,再移去棒

解析:B 将带负电的绝缘棒移近两球,由于静电感应,甲球感应出正电荷,乙球感应出负电荷,用绝缘工具把两球分开后,它们带上了等量异种电荷,再移走棒并不影响两球带电情况,A不符合题意;若先将棒移走,则两球感应出的等量异种电荷立即全部中和,再用绝缘工具把两球分开,两球不会带上电荷,B符合题意;使棒与其中一个球接触,则两球会因接触而带上负电荷,C不符合题意;若使乙球瞬时接地,则大地为远端,甲球为近端,由于静电感应,甲球带正电,再将棒移走,由于甲、乙两球是接触的,所以甲球上的电荷会重新分布在甲、乙两球上,结果两球都带上了电荷,D不符合题意。

考点二 元电荷 电荷守恒定律

4.关于元电荷的理解,下列说法正确的是( )

A.元电荷就是电子

B.元电荷就是质子

C.物体所带电荷量不一定就是元电荷的整数倍

D.元电荷就是表示跟一个电子所带电荷量数值相等的电荷量

解析:D 元电荷指的是自然界中的最小电荷量,而不是带电粒子,其大小等于一个电子所带电荷量,A、B错误,D正确;任何带电体所带电荷量都是元电荷的整数倍,C错误。

5.一带负电绝缘金属小球放在潮湿的空气中,经过一段时间后,发现该小球上的电荷几乎不存在了,这说明( )

A.小球上原有的负电荷逐渐消失了

B.在此现象中,电荷不守恒

C.小球上负电荷减少的主要原因是潮湿的空气将电子导走了

D.该现象是由于正电荷的转移引起的,仍然遵循电荷守恒定律

解析:C 根据电荷守恒定律,电荷不能消灭,也不能创造,只会发生转移。该现象是潮湿的空气将电子导走了,是由于电子的转移引起的,仍遵守电荷守恒定律,故C正确,A、B、D错误。

6.如图所示,A、B是两个完全相同的带绝缘柄的金属小球,A球所带电荷量为-3.2×10-9 C,B球不带电。现将A、B接触后再分开,则( )

A.B球将得到1×1010个电子

B.B球将失去1×1010个电子

C.B球将得到2×1020个电子

D.B球将失去2×1010个电子

解析:A 将A、B接触后再分开,A、B所带电荷量均为q= C=-1.6×10-9 C=-1×1010e,所以B球得到了1×1010个电子。故A正确。

C=-1.6×10-9 C=-1×1010e,所以B球得到了1×1010个电子。故A正确。

考点三 验电器的原理与使用

7.一个带电棒接触一个带正电的验电器时,金属箔片先闭合而后张开,这说明棒上带的是( )

A.正电荷 B.负电荷

C.正、负电荷都有可能 D.不带电

解析:B 因验电器的金属球带正电,验电器的金属箔片先闭合,说明了金属箔片得到电子,将正电荷中和,带电棒带的是负电;验电器的金属箔片后又张开是因为验电器金属球的一端将更多的负电荷传导给了金属箔片一端,验电器的金属箔片因带同种电荷而张开,故B正确。

8.(2023·江苏泰州高二月考)某验电器的结构图如图所示。下列相关说法正确的是( )

A.金属箔张开,金属箔必带正电荷

B.金属箔张开,说明金属球与金属箔带等量异种电荷

C.金属箔的带电荷量可以为3.0×10-18 C

D.金属箔的带电荷量越多,金属箔张开的角度越大

解析:D 验电器是利用同种电荷相互排斥的原理工作的,当有带电体接触金属球时,验电器的金属球与金属箔带同种电荷,金属箔由于带同种电荷相互排斥而张开;当有带电体靠近金属球时,金属球与金属箔带等量异种电荷,金属箔由于带同种电荷相互排斥而张开,并且金属箔所带电荷量越多,金属箔张开的角度越大,故A、B错误,D正确;n= =

= =18.75,而带电体所带的电荷量必须是元电荷的整数倍,故C错误。

=18.75,而带电体所带的电荷量必须是元电荷的整数倍,故C错误。

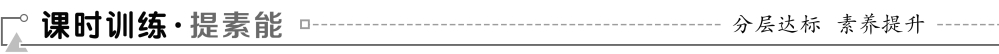

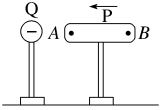

9.(2023·江苏苏州高二月考)如图所示,一个不带电的绝缘导体P正向带负电的小球Q靠近(不接触),下列说法中正确的是( )

A.导体P两端带等量同种电荷

B.A端的感应电荷电性与毛皮摩擦过的橡胶棒所带电性相同

C.B端的感应电荷电性与毛皮摩擦过的橡胶棒所带电性相同

D.导体P两端的感应电荷越来越少

解析:C 导体P处在负电荷的电场中,由于静电感应现象,导体的右端B要感应出负电荷,在导体的左端A会出现正电荷,故A错误;因毛皮摩擦过的橡胶棒带负电,则B端的感应电荷电性与毛皮摩擦过的橡胶棒所带电性相同,故B错误,C正确;随着靠得越近,P两端的感应电荷越来越多,故D错误。

10.如图所示,在绝缘支架上的导体A和导体B按图中方式接触放置,原先A、B都不带电,且开关K1、K2均断开,现在将一个带正电的小球C放置在A左侧,以下判断正确的是( )

A.只闭合K1,则A左端不带电,B右端带负电

B.只闭合K2,接着移走带电小球C,最后将A、B分开,A带负电

C.K1、K2均闭合时,A、B两端均不带电

D.K1、K2均闭合时,A左端带负电,B右端不带电

解析:D 当只闭合开关K1时,导体A、B和大地组成了一个大导体,A左端为近端,大地为远端,由于静电感应,B右端带的正电荷会被从大地传来的负电荷中和,B右端不再带电,A左端带负电,故A错误;同理可知,当只闭合开关K2时,导体B右端不带电,A左端带负电,接着移走带电小球,导体A所带负电荷和大地中的电荷中和,不再带电,最后将A、B分开,A、B都不带电,故B错误;同理,K1、K2均闭合时,由于静电感应,A左端带负电,B右端不带电,故C错误,D正确。

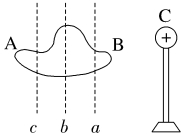

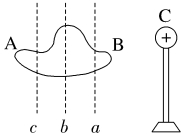

11.如图所示,左边是一个原先不带电的导体,右边C是后来靠近的带正电的导体球。若用绝缘工具沿图示某条虚线将导体切开,分为A、B两部分,设这两部分所带电荷量的大小分别为QA、QB,则下列结论正确的是( )

A.若沿虚线c切开,A带负电,B带正电,且QA>QB

B.只有沿虚线b切开,才有A带正电,B带负电,且QA=QB

C.若沿虚线a切开,A带正电,B带负电,且QA<QB

D.沿任意一条虚线切开,都有A带正电,B带负电,而QA的值与所切的位置有关

解析:D 导体原来不带电,但是在带正电的导体球C的静电感应作用下,导体中的自由电子向B部分转移,使B部分带负电,A部分带正电。根据电荷守恒定律,A部分移走的电子数目和B部分得到的电子数目是相同的,因此无论从哪一条虚线切开,两部分的电荷量大小总是相等的,电子在导体上的分布不均匀,越靠近右端负电荷密度越大,越靠近左端正电荷密度越大,所以从不同位置切开时,A部分所带电荷量的大小QA与所切的位置有关,故只有选项D正确。

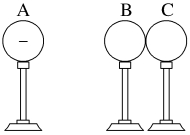

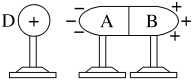

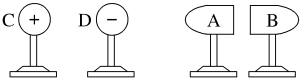

12.如图所示,A、B、C、D是四个安装在绝缘支架上的金属物体,其中C、D是两个相同的球,分别带+5×10-9 C、-1×10-9 C的电荷,A、B是两个相同的不带电枕形导体。则:

(1)将C、D两球接触后,移走C球,求D球所带的电荷量。

(2)将C、D两球接触,再移走C球,如何使A带负电,B带等量的正电荷?

(3)将C、D两球接触,再移走C球,如何使A、B都带等量的负电荷?

答案:见解析

解析:(1)当C、D两球接触时,两球所带总电荷量q=+5×10-9 C+(-1×10-9 C)=+4×10-9 C,移走C球后,D球所带的电荷量为 =+2×10-9 C。

=+2×10-9 C。

(2)将A、B接触,D球靠近A,根据静电感应原理,在近端A感应出负电荷,远端B感应出等量正电荷,如图所示,在移走D之前,将A与B分开,则A带负电,B带等量的正电荷。

(3)在(2)问做法的基础上,先用手触摸B,再将A、B接触后分开,则A、B都带等量的负电荷。(其他答案合理即可)

第九章 静电场及其应用

1.电荷

考点一 三种起电方式

1.下列对静电现象的认识正确的是( )

A.感应起电和摩擦起电都是电荷从一个物体转移到另一个物体上

B.制作汽油桶的材料用金属比用塑料好

C.人们在晚上脱衣服时由于摩擦起电创造了电荷,有时会看到火花四溅

D.玻璃棒与丝绸摩擦后带正电,丝绸上的正电荷转移到了玻璃棒上

2.如图所示,将带正电荷的球C移近不带电的枕形金属导体时,枕形金属导体上电荷的移动情况是( )

A.枕形金属导体中的正电荷向B端移动,负电荷不移动

B.枕形金属导体中的负电荷向A端移动,正电荷不移动

C.枕形金属导体中的正、负电荷同时分别向B端和A端移动

D.枕形金属导体中的正、负电荷同时分别向A端和B端移动

3.如图所示,将带有负电荷的绝缘棒移近两个不带电的相同导体球甲、乙,两个导体球开始时互相接触且对地绝缘,下述几种方法不能使两球都带电的是( )

A.先用绝缘工具把两球分开,再移走棒

B.先移走棒,再用绝缘工具把两球分开

C.先将棒接触一下其中的一个球,再用绝缘工具把两球分开

D.先使乙球瞬时接地,再移去棒

考点二 元电荷 电荷守恒定律

4.关于元电荷的理解,下列说法正确的是( )

A.元电荷就是电子

B.元电荷就是质子

C.物体所带电荷量不一定就是元电荷的整数倍

D.元电荷就是表示跟一个电子所带电荷量数值相等的电荷量

5.一带负电绝缘金属小球放在潮湿的空气中,经过一段时间后,发现该小球上的电荷几乎不存在了,这说明( )

A.小球上原有的负电荷逐渐消失了

B.在此现象中,电荷不守恒

C.小球上负电荷减少的主要原因是潮湿的空气将电子导走了

D.该现象是由于正电荷的转移引起的,仍然遵循电荷守恒定律

6.如图所示,A、B是两个完全相同的带绝缘柄的金属小球,A球所带电荷量为-3.2×10-9 C,B球不带电。现将A、B接触后再分开,则( )

A.B球将得到1×1010个电子

B.B球将失去1×1010个电子

C.B球将得到2×1020个电子

D.B球将失去2×1010个电子

考点三 验电器的原理与使用

7.一个带电棒接触一个带正电的验电器时,金属箔片先闭合而后张开,这说明棒上带的是( )

A.正电荷 B.负电荷

C.正、负电荷都有可能 D.不带电

8.(2023·江苏泰州高二月考)某验电器的结构图如图所示。下列相关说法正确的是( )

A.金属箔张开,金属箔必带正电荷

B.金属箔张开,说明金属球与金属箔带等量异种电荷

C.金属箔的带电荷量可以为3.0×10-18 C

D.金属箔的带电荷量越多,金属箔张开的角度越大

9.(2023·江苏苏州高二月考)如图所示,一个不带电的绝缘导体P正向带负电的小球Q靠近(不接触),下列说法中正确的是( )

A.导体P两端带等量同种电荷

B.A端的感应电荷电性与毛皮摩擦过的橡胶棒所带电性相同

C.B端的感应电荷电性与毛皮摩擦过的橡胶棒所带电性相同

D.导体P两端的感应电荷越来越少

10.如图所示,在绝缘支架上的导体A和导体B按图中方式接触放置,原先A、B都不带电,且开关K1、K2均断开,现在将一个带正电的小球C放置在A左侧,以下判断正确的是( )

A.只闭合K1,则A左端不带电,B右端带负电

B.只闭合K2,接着移走带电小球C,最后将A、B分开,A带负电

C.K1、K2均闭合时,A、B两端均不带电

D.K1、K2均闭合时,A左端带负电,B右端不带电

11.如图所示,左边是一个原先不带电的导体,右边C是后来靠近的带正电的导体球。若用绝缘工具沿图示某条虚线将导体切开,分为A、B两部分,设这两部分所带电荷量的大小分别为QA、QB,则下列结论正确的是( )

A.若沿虚线c切开,A带负电,B带正电,且QA>QB

B.只有沿虚线b切开,才有A带正电,B带负电,且QA=QB

C.若沿虚线a切开,A带正电,B带负电,且QA<QB

D.沿任意一条虚线切开,都有A带正电,B带负电,而QA的值与所切的位置有关

12.如图所示,A、B、C、D是四个安装在绝缘支架上的金属物体,其中C、D是两个相同的球,分别带+5×10-9 C、-1×10-9 C的电荷,A、B是两个相同的不带电枕形导体。则:

(1)将C、D两球接触后,移走C球,求D球所带的电荷量。

(2)将C、D两球接触,再移走C球,如何使A带负电,B带等量的正电荷?

(3)将C、D两球接触,再移走C球,如何使A、B都带等量的负电荷?

1、本网站所提供的信息,只供教育教学参考之用。

2、本网站及其会员一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任。

3、在法律允许的范围内,本网站在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本网站所提供的信息或任何链接或项目所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿。

4、访问者在从事与本网站相关的所有行为(包括但不限于访问浏览、利用、转载、宣传介绍)时,必须以善意且谨慎的态度行事;访问者不得故意或者过失的损害本网站的各类合法权益,不得利用本网站以任何方式直接或者间接的从事违反中华人民共和国法律、国际公约以及社会公德的行为。对于访问者利用本网站提供的信息而作出的任何决策、决定以及其后果,本网站不承担任何责任

5、本网站图片,文字之类版权,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除。

6、凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

XueXi Design